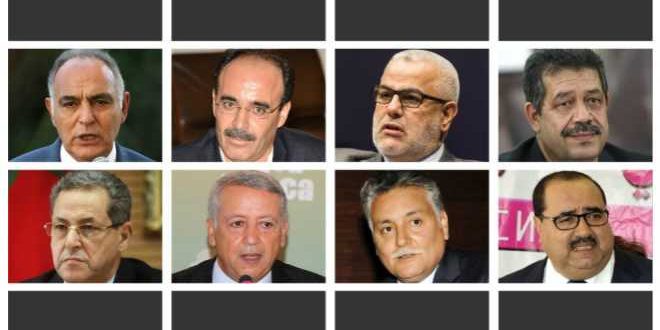

ثلاثة أيام تقريبا هي كل ما يفصلنا عن محطة الانتخابات التشريعية، التي ستحدد هوية المشاركين في إدارة الشأن العام بالمغرب للسنوات الخمس المقبلة. انتخابات يتعدد فاعلوها، لا سيما على الصعيد الحزبي، الذي يشهد مشاركة أقل بقليل من ثلاثين حزبا، وإن كان النشيط من بينها لا يتجاوز الثمانية أحزاب الكبيرة، يمكن رفعها -تجاوزا- إلى تسعة إذا أضفنا فيدرالية اليسار الموحد.

وبسبب أهمية الحدث، فمن الصعب حصر الكلام في الشأن الانتخابي في موضوع بعينه. لكن البداية يمكن أن تكون من خلال التطرق للرهانات والأسئلة الكبرى المتعلقة بهذه الانتخابات، مع الانتقال لاحقا لمحاولة استقراء نتائجها وخريطة تحالفاتها المحتملة:

أولا: نسبة المشاركة:

وهو الرقم الذي من شأنه إعطاء هذه الانتخابات ما تستحقه من وزن، وتحديدا، إذا ما تجاوزت هذه النسبة نصف عدد من يحق لهم التصويت. وحتى لا نعود إلى معطيات الانتخابات السابقة، نقول أن نسبة مشابهة أو متجاوزة لما حققته الانتخابات الجماعية والجهوية قبل عام، والتي بلغت 53 بالمائة، ستكتب شهادة النجاح لهذه المحطة الانتخابية، وتضع نسبة المقاطعة في سياقها الطبيعي، بعيدا عن المحاولات القسرية لقراءتها سياسيا أو محاولة ربطها بهذه الدعوة أو تلك، لهذا الحزب أو الحركة الهامشية أو ذاك. وتفيد الأجواء الساخنة التي طبعت الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول، بأن تجاوز هذه النسبة لن يكون أمرا مستبعدا أو صعبا.

ثانيا: العدالة أم الأصالة:

على الرغم من حداثة سنهما إذا ما قورنا بالأحزاب الستة الموالية، لا يختلف إثنان في المغرب على أن حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة مرشحان لتصدر الانتخابات، ليبقى التساؤل فقط عن الترتيب. وهنا ينتقل الأمر إلى ساحة التخمين والتوقع، حيث يمتلك كل حزب الكثير من أوراق القوة التي تجعله يأمل في تصدر الانتخابات، وبالتالي محاولة قيادة التجربة الحكومية المقبلة. العدالة والتنمية يعتمد على جمهوره الوفي، شبابه النشيط، تموقعه الجيد في المدن الكبرى والمتوسطة، في مقابل اعتماد خصمه الأصالة والمعاصرة على تواجده القوى في القرى والبوادي، مرشحوه من الوجهاء والأثرياء الذين يستطيعون القيام بأعباء حملات انتخابية قوية، وشبكة علاقاته المتينة مع الكثير من ممثلي الإدارة في مختلف مناطق المغرب، ناهيك عن أدائه الجيد في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. بينما تقف التجربة الحكومية، بين الحزبين المتنافسين، كنقطة جدل وشد وجذب، وتقييمها بطرق مختلفة تفضي إلى دعوة الناخبين لاتخاذ مواقف متناقضة من حصيلتها، وبالتالي دعم التجديد للعدالة والتنمية، أو معاقبتها بالتصويت للأصالة والمعاصرة.

ثالثا: المركز الثالث:

مركز لا يبدو أنه تحت التركيز الإعلامي، وإن كنا نظن أنه يحظى بأهمية لا تقل عن سابقه، لاسيما بعد أن ينجلي غبار المعركة، ويبدأ الحديث عن تحالفات الحكومة المقبلة. وهنا يصعب تصور خروج المنافسة حوله عن حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. أهمية المركز الذي سيحتله كلا الحزبين، وتحديدا أكثر، عدد المقاعد التي سيحظيان به، ستبين ما إذا كان طريق العدالة والتنمية، الذي يبدو تحالفه مع الاستقلال مرجحا، من أجل تجديد تشكيل الحكومة الجديدة ممهدا، أم أن الأحرار الذي يعتبر تحالفه مع الأصالة والمعاصرة بديهيا، سينجح في قلب المعادلة، والتقدم على الاستقلال، وبالتالي تمهيد طريق تشكيل الحكومة أمام حليفه الأصالة والمعاصرة. فإذا كان تحالف الأصالة والمعاصرة متوقعا مع الأحرار والاتحاد الدستوري، بل والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، فإن نجاح العدالة والتنمية في تصدر الانتخابات، سيمهد له طريق تشكيل الحكومة بأحد طريقتين: الفوز بفارق كبير على خصمه الأصالة والمعاصرة، بطريقة تجعل تشكيله للحكومة ضرورة سياسية بغض النظر عن بداهتها حسابيا، أو أن يفوز حلفاؤه المحتملون الاستقلال والتقدم والاشتراكية بعدد كبير من المقاعد، لدرجة تجعل الأحزاب الثلاثة في غنى عن مساومة الحركة الشعبية التي يرجح تحالفها مع الفائز بالانتخابات أيا كانت هويته.

رابعا: حرب إثبات الوجود:

وهي الحرب التي ستخوضها الأحزاب الأربعة الأخرى (الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي) من أجل احتلال المراكز المتبقية من 5-8. التقدم والاشتراكية يكاد يكون الحزب الأكثر ارتياحا بين هذه الأحزاب، حيث يخوض الانتخابات وسط أجواء مطبوعة بالتفاؤل الكبير، بتجاوز ال 18 مقعدا التي فازوا بها عام 2011، وبالتالي مغادرة المقعد الثامن. تفاؤل مشابه وإن بدرجة أقل، يخوض به مرشحوا الاتحاد الدستوري صاحب المركز السابع سابقا، مؤملين بنتيجة تتجاوز مقاعدهم الثلاثة والعشرين السابقة، وبالتالي الدخول إلى مصاف الأحزاب المتوسطة.

أما بالنسبة للاتحاد الأشتراكي (38 مقعدا) و الحركة الشعبية (32 مقعدا) فأن الصورة مناقضة تماما، بعد سلسلة الانشقاقات والضربات التي تلقاها الحزبان، على إثر الاحتجاجات على قيادتهما التي لم ينجحان في تجاوزها. وهكذا، يرى الكثير من المراقبين أن هذين الحزبين سيكونان أبرز الخاسرين في الانتخابات المقبلة، لاسيما الاتحاد الاشتراكي الذي لا يستطيع أحد التنبؤ بالمدى الذي سيقف عنده تدهوره.

خامسا: فيدرالية اليسار الموحد:

على الرغم من نجاحها في تغطية 90 من أصل 92 دائرة انتخابية، فمن المشكوك فيه جدا أن تنجح ممثلة اليسار التي قاطعت الانتخابات السابقة في تحقيق اختراق هام يدخلها خانة الأحزاب الثمانية السابقة. صحيح أنها قد تقترب منها، وتنجح بمساعدة انخفاض العتبة إلى حدود 3 بالمائة في تجاوز بعض الأحزاب الصغيرة التي نالت بعض المقاعد هنا وهناك، لكن عناصر عديدة، ذاتية بالأساس، تحول دون استرسال الفيدرالية ومؤيديها بالأمل في أن يصبحوا حزبا كبيرا، دون التخلص من عناصر إعاقتهم الذاتية. ولعل عدم تجرؤ الأمينة العامة للحزب ووجهه الأبرز نبيلة منيب، على خوض الانتخابات في أية دائرة انتخابية على امتداد المغرب، وتفضيلها مقعدا مضمونا على رأس اللائحة النسائية لأكبر دليل على الفجوة الكبيرة بين خطابهم المتفائل، وحساباتهم الواقعية، التي تجعل المركز التاسع أقصى أمانيهم.

سادسا: سؤال النزاهة والمصداقية:

وتركناه آخرا، لأن المغرب نجح منذ عقدين من الزمن، وليس الآن، في إجراء انتخابات لا يشكك المشاركون فيها في مصداقية نتائجها، أو يطعنون في ما يترتب عليها من نتائج سياسية (المشاركة في الحكومة). صحيح أنها قد صوحبت دائما بالانتقاد بحثا عن مزيد من الشفافية، وصحيح أن الأحزاب انتقلت من انتقاد الانحياز الإيجابي لوزارة الداخلية وأجهزتها لصالح أحزاب بعينها، إلى انتقاد الانحياز السلبي لنفس الوزارة التي لا يمتنع أعوانها عن محاربة الظواهر السلبية التي تقع أمامهم، من قبيل استخدام المال لشراء الأصوات وغيرها، لكن الصحيح أيضا، أن تطور التجربة الديمقراطية في المغرب، أدخل إلى العملية جيشا من المراقبين المحترفين مسلحين بكاميرات هواتفهم النقالة وحساباتهم في الفيس بوك ويوتيوب، وعشرات المواقع الالكترونية التي تنقل بالصوت والصورة كل مخالفة لحظة حدوثها، ناهيك عن الصلاحيات الواسعة لممثلي القضاء في متابعة أي انتهاك في حال ثبوته.

كخلاصة، فانتخابات مجلس نواب 2016 ستكون محطة ناجحة أخرى، وستقرب المغاربة أكثر من الوصول إلى تدبير أنجع لشأنهم العام، وتوازن أوسع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلى مشاركة أكبر من شرائح فاعلة كالشباب والنساء، وستضيف بالتالي لبنة أخرى في صرح الديمقراطية المغربية، بطريقة تجعلهم أكثر أملا بالمستقبل.

مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير

مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير