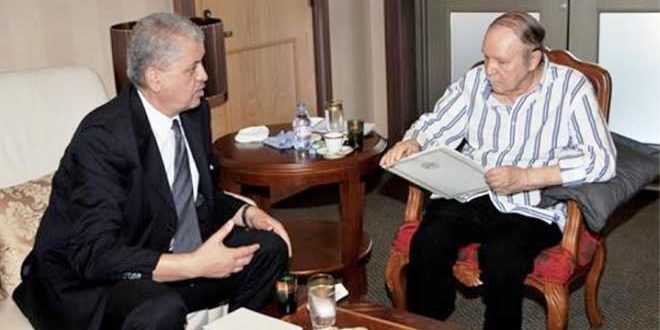

بعد عقود من الجمود السياسي والاقتصادي، والتي زاد من تفاقمها حالة الشلل التي طالت مؤسسة الحكم في الجزائر، مع عدم قدرتها على التعامل مع تداعيات “شلل” رأس الهرم، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إثر الجلطة التي تعرض لها قبل أزيد من ثلاث سنوات، وتعمقت وظهرت جلية واضحة مع الإصرار على ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة، رغم حالته الصحية المتدهورة، دليل عدم وجود بديل قادر على قيادة دفة السلطة في البلاد في عالم مضطرب، تقف الجزائر اليوم أمام مفترق طرق، مفتوحة أمام احتمالات “أحلاها مر”! جمود سياسي، غليان اجتماعي، وانسداد في مختلف شرايين اقتصاد بني وأدير اعتمادا على مورد واحد، النفط.

أزمة متعددة الأوجه، تجد السلطة والحكومة الجزائرية نفسيهما في مواجهتها فاقدين للبدائل، وليس أمامهم الوقت الكافي لمحاولة الحد من تفاقمها، ومن ثم إيقافها تمهيدا لمواجهتها والتغلب عليها، ليخضعوا عمليا إلى الطريقة الوحيدة لإدارتها.. “الهروب إلى الأمام”، ودحرجتها في انتظار معجزة يصعب تصور إمكانية حدوثها، دون إحداث قطيعة تامة، مع مجمل الممارسات السياسية والاقتصادية المعتمدة منذ الاستقلال.

ولو تركنا جانبا الحديث عن أوجه الأزمة الداخلية، للتركيز على آفاق المنافسة الجزائرية المغربية في الساحة الإقليمية والقارية والدولية، والتي تزايد الحديث عنها بعد التغير الاستراتيجي الذي طال السياسة المغربية تجاه القارة الإفريقية، لوقفنا على عمق الأزمة الاستراتيجية الجزائرية، والاختلال الصارخ لموازين القوى لصالح المغرب.

ولو عدنا إلى أصل الحكاية، لقلنا أنه بدأ منذ اللحظة التي اختار فيها المتنفذون في دائرة القرار السياسي الجزائري، لسياسة المواجهة بديلا لسياسة التعاون تجاه جيرانهم المغاربة، رغم روابط الدم والكفاح، والتاريخ المشترك الضارب عميقا في التاريخ، والتي تربط شعبي البلدين الشقيقين. وكأية مواجهة، فإنها تغتني في لحظات ميل الكفة لصالح من يتبناها، غير مدرك أن الأيام “دول بين الناس”، وأن موازين القوى كما تلعب لصالحك أحيانا، فهي غالبا ما تلعب ضدك في أحيان أخرى، عكس مقاربة التعاون، التي لا تتأثر بضعف أو قوة أحد الشقيقين، الحريصين على أن يسند أحدهما الآخر عند تبدل الحال.

إن خلق البوليساريو، وتاليا صناعة جمهورية وهمية داخل بضع خيام، في مسعى محموم لمعاكسة المغرب في جهود استكمال وحدته الترابية، كان الخطيئة التي ترتبت عليها جميع التعقيدات التي لحقت علاقة البلدين لاحقا. وجاء قرار إقفال الحدود وقطع أواصر التواصل والتراحم بين الشعبين الشقيقين، ومن ورائهما باقي شعوب المغرب الكبير، رغم ما يساق من تبريرات واهية لاستدامته، ليشكل امتدادا لهذه السياسة العدائية، وحاجزا أمام فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين. أضف إلى ذلك، تسخير القيادة الجزائرية لظروف الحرب الباردة في توظيف خطاب “تصفية الاستعمار” ذي الجاذبية لدى كثير من الدول الإفريقية، وهو ما أدى إلى اعتراف عدد كبير من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية “بجمهورية الوهم”، واغترار القيادة الجزائرية بهذا “النصر الزائف” وتكريس كونه “أحد ثوابت الدبلوماسية الجزائرية”. واقع سرعان ما أسهم انهيار الاتحاد السوفييتي في تغييره، وبداية انقلاب الكفة لصالح مشروعية الطرح المغربي، وهو ما تمثل في سحب الاعتراف المتزايد بهذه الجمهورية المصطنعة، ليصل الآن إلى حفنة محدودة من الدول التي لا زالت أسيرة عقلية وخطاب موروث من زمن لم يعد له وجود.

اغترار مماثل لدى القيادة الجزائرية، سببته وفرة الموارد النفطية، التي مكنتهم من “شراء” التعاطف المصطنع مع “القضية الصحراوية”، وهي السياسة التي سرعان ما “انكشفت عورتها” بدورها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها الكثيفة على سعر البترول، وبالتالي أصبحت موارده غير كافية لشراء السلم الأهلي، وستر عورات الاقتصاد الجزائري المنهك، ناهيك عن الصرف على متطلبات استمرار حربهم السياسية تجاه جيران الغرب.

وهكذا، ونتيجة لعمل المغرب الدؤوب على تمتين استقراره السياسي بتعميق بنائه الديمقراطي، وتطوير اقتصاده بعيدا عن الريع النفطي، بدأت النتائج تترى من خلال تأهيل المغرب للعب أدوار ريادية على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، وهو ما أحسنت القيادة المغربية قراءته واستغلاله، تاركة قيادة جيران الشرق تتخبط في مشاكلها البنوية التي اختارت التهرب من مواجهتها. تطور جاءت الاستراتيجية المغربية الجديدة تجاه القارة الإفريقية، لتظهر نجاعته بما لا يقارن مع عقم نظيرتها الجزائرية، وشكلت الزيارات المتعددة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى دول القارة السمراء عنوانها الأبرز.

المغرب الذي اختار التصدي لمواجهة خصوم وحدته الترابية داخل البيت الذي يؤويهم “الاتحاد الإفريقي”، وشرع في التوسع شرق وغرب دول القارة السمراء التي كانت تصنف تقليديا ضمن هذا المعسكر، عبر أدوات “عصرية” عمادها فلسفة التعاون جنوب- جنوب، مسلحا بالحلول العملية الاقتصادية والاجتماعية لمشاكل هذه الدول، ومرتكزا إلى ما راكمه من سوابق إيجابية في محيطه الإفريقي غرب القارة، والتي جعلته المستثمر الإفريقي الثاني في القارة، ناظرا بثقة إلى قرب تبوءه مركز الصدارة، وجد في مواجهته قيادة سياسية جزائرية عاجزة، ليس فقط عن ابتكار سبل جديدة لمواجهة هذا المد المغربي الجارف، وإنما عن الحفاظ على ما تبقى لديها من أوراق ضعيفة، نظرا لإصرارها على اعتماد أساليب متجاوزة عفا عليها الزمن، لم تصلح أصلا لمواجهة المشاكل الداخلية المتراكمة.

واليوم، فإن المطروح على القيادة الجزائرية الحالية، هو الاختيار الصعب بين الاستمرار في معركة توقن أنه محكوم عليها سلفا بالفشل، أو اتخاذ قرار جرئ وغير مسبوق، بمد يد حقيقية لجيرانها المغاربة، من أجل فتح صفحة جديدة كليا، في التعاون بين البلدين، تصحح اختلالات التاريخ القريب، وتفتح أفاقا واعدة لشعبي البلدين وباقي شعوب المغرب الكبير، عمادها تسخير إمكانيات البلدين لما فيه مصالحهما المشتركة. قرار لا يبدو حتى اللحظة، أن القيادة الحالية “المتكلسة” والفاقدة للبدائل قادرة على اتخاذه، مختارة السير في الخيار الأول، بدليل مناوراتها اليائسة داخل الاتحاد الإفريقي، وحلولها البائسة التي كان آخر تجلياتها مؤتمر الاستثمار في إفريقيا، والذي انتهى، كما كان متوقعا، بفشل ذريع، لتجاهل منظميه حقيقة أن “فاقد الشيء لا يعطيه”، وأنه ليس لديهم حقيقة ما يقدموه لباقي دول القارة من خبرات ومشاريع عملية، بل ولا حتى أموال، نتيجة أزمتها المالية الخانقة، وكذا عجزهم عن تغطية فشلهم الواضح في تقديم حلول حقيقية لأزماتهم الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فما بالك بتقديم الحلول لمشاكل القارة السمراء. واقع نتمنى أن يتغير، بالتزامن مع حدوث تغير حقيقي في بنية النظام الجزائري نفسه، لما فيه مصلحة الجزائريين قبل جيرانهم.

مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير

مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير